温馨提示:这篇文章已超过513天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!

什么是厄尔尼诺现象?

(图片来源互联网,侵删)

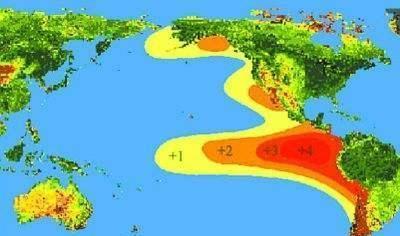

厄尔尼诺现象是指太平洋(通常是东、中、西太平洋)赤道海域海面温度异常升高的现象。这种现象通常与全球气候异常有关,如南海涨潮、非洲干旱、南美暴雨等。事件是相互联系的,厄尔尼诺现象的形成通常与夏季季风异常、赤道海洋环流异常等因素有关。厄尔尼诺现象可导致全球大范围、长期的气候异常,对全球环境和经济产生影响。厄尔尼诺现象的间隔时间不确定,每次影响的强度和范围都有所不同。

厄尔尼诺现象是发生在海洋中的一种现象。其显着特征是赤道东、中太平洋海水异常变暖。

由于热带海洋地区接受大量太阳辐射,海水温度相应较高。在热带太平洋,由于偏东赤道信风的拉动,赤道洋流从东太平洋流向西太平洋,导致西太平洋高温海水不断积聚,使其成为热带海域。世界上最高的海水温度。其海水表面温度达到29以上。相反,但赤道东太平洋海水温度较低,一般为23-24。由于海温场西高东低的分布特点,热带西太平洋呈现上升气流、低气压,而热带东太平洋则呈现下降气流。

厄尔尼诺现象是由太平洋赤道水温异常升高和大气环流异常引起的自然现象。原因是太平洋上常年吹来的偏东信风会将较冷的水深推向西,而北美和南美的海岸线会阻挡这些洋流,导致它们向上上升。在某些特殊条件下,太平洋上空的风力较弱,无法将较冷的海水推向西,导致赤道附近的水温升高。这种现象被称为“厄尔尼诺”。厄尔尼诺现象对全球气候影响很大,普遍导致全球气温上升、南美干旱、东南亚洪涝。

什么是厄尔尼诺现象

厄尔尼诺现象(El Nio),又称厄尔尼诺现象,是秘鲁和厄瓜多尔渔民使用的一个术语,指一种异常天气现象。它与另一种现象南方涛动一起被称为ENSO。

厄尔尼诺现象是热带太平洋海水温度异常升高时发生的一种气候现象。热带太平洋的大规模变暖将导致全球气候变化。

厄尔尼诺现象厄尔尼诺现象又称厄尔尼诺现象,主要是指东太平洋和中太平洋热带海洋海水温度异常持续变暖,引起整个世界气候格局的变化,造成部分地区干旱以及其他地区的干旱。降雨太多。其发生频率不规律,但平均每4年发生一次。厄尔尼诺在西班牙语中的意思是“圣婴”,因为这种天气现象通常在圣诞节前后开始发生。其中,nio在西班牙语中是“男孩”的意思。这种现象往往持续数月甚至一年以上,影响范围广泛。厄尔尼诺现象的阴性名词是拉尼娜,意思是“女孩”。成因对于厄尔尼诺现象的成因,科学界有多种观点。比较普遍的观点是,正常情况下,北半球吹东北信风,南半球吹东南信风。信风将海水从东向西吹动,形成赤道洋流。从赤道东太平洋流出的海水得到低层上升流的补给,导致该地区低层冷水上升,水温低于周边地区,形成海温差东西方之间。但一旦太平洋冷水上涌减少或停止,海水温度就会上升,造成海水温度大范围异常减弱,甚至出现西风。当赤道东太平洋冷水上升减少或停止时,海水温度升高。偏高,导致大面积海水温度异常温暖。突然加强的暖流沿着厄瓜多尔海岸向南入侵,导致海水温度急剧上升。结果,冷水鱼大量死亡。海鸟因为找不到食物而纷纷离去。渔场突然失去了活力,让沿海国家深受其害。巨大的损失。 1982年4月至1983年7月影响的厄尔尼诺现象是几个世纪以来最严重的一次。东太平洋和中太平洋的水面温度比正常水平高出约4至5摄氏度,导致全球1,300至1,500人死亡。经济损失近100亿美元。 1986年至1987年的厄尔尼诺现象导致赤道中东部太平洋表层水温比年平均气温高2左右。与此同时,热带地区的大气环流也出现了相应的异常,热带地区及其他地区的天气出现了异常变化。南美洲秘鲁北部和中部地区暴雨造成灾害;哥伦比亚亚马逊河水位暴涨,造成多处河岸决口;巴西东北部干旱少雨,西部地区炎热;澳大利亚东部和沿海地区降雨明显减少;中国南部从南亚到北非,该地区降雨少且干旱。 1990年初,又发生了厄尔尼诺前兆现象。今年1月,太平洋中部海域水温较往年偏高。除赤道水面温度较往年升高0.5外,国际日期变更线以西海域水面温度也较往年升高近1;接近海面的温度为28C。暖水层较往年浅约10米;南美洲太平洋沿岸海域水位较平常高出15至30厘米。 1997年至1998年厄尔尼诺现象期间,东太平洋至中太平洋水面温度较常年偏高3至4左右,造成长江流域洪涝、华南地区持续暴雨、大面积暴雨等。东南亚森林火灾。同时,厄尔尼诺现象带来的温暖海水影响了鱼类的群体活动,损害了珊瑚礁的生长。

厄尔尼诺,又称厄尔尼诺,意为“圣婴”。这是秘鲁和厄瓜多尔渔民用来指代异常天气现象的术语。主要是指东太平洋和中太平洋热带海洋海水温度异常持续变暖,引起全球气候格局的变化,造成一些地区干旱、另一些地区降雨过多。其发生频率不规律,但平均每4年发生一次。基本上,如果这种现象持续少于五个月,则称为厄尔尼诺现象;如果持续五个月或更长时间,则称为发作。厄尔尼诺在西班牙语中的意思是“圣婴”,因为这种天气现象通常在圣诞节前后开始发生。其中,nio在西班牙语中是“男孩”的意思。这种现象往往持续数月甚至一年以上,影响范围广泛。厄尔尼诺现象的阴性名词是拉尼娜,意思是“女孩”。对于厄尔尼诺现象的成因,科学界有多种看法。比较普遍的看法是,正常情况下,北半球赤道附近吹东北信风,南半球赤道附近吹东南信风。信风带动海水自东向西流动,分别形成北赤道暖流和南赤道暖流。从赤道东太平洋流出的海水得到低层上升流的补给,导致该地区低层冷水上升,水温低于周边地区,形成海温差东西方之间。但一旦太平洋冷水上涌减少或停止,海水温度就会上升,造成海水温度大范围异常减弱,甚至出现西风。当赤道东太平洋冷水上升减少或停止时,海水温度升高。偏高,导致大面积海水温度异常温暖。突然增强的暖流沿着厄瓜多尔海岸向南移动,导致海水温度急剧上升。结果,冷水鱼类大量死亡。海鸟因为找不到食物而纷纷离去。渔场突然失去了活力,给沿海国家造成了巨大损失。厄尔尼诺现象的前兆包括:印度洋、印度尼西亚和澳大利亚气压上升;塔希提岛和太平洋中部和东部海面压力下降;南太平洋信风减弱或向东吹;秘鲁附近暖空气上升,导致当地沙漠降雨;暖空气从太平洋西海岸扩散到印度洋和东太平洋。它还为东部干燥和易发生干旱的地区带来降雨。大型厄尔尼诺事件发生在以下年份:1790-93

1828

1876-78

1891年

1925-26

1982-83

1997-98 近年来,厄尔尼诺现象发生在以下年份:1986-1987

1991-1992

1993年

1994年

1997-1998

2002年-2003年

1982年4月至1983年7月期间的2006-2007年厄尔尼诺现象是几个世纪以来最严重的一次。东太平洋和中太平洋的水面温度比正常水平高出约4至5摄氏度,导致全球1,300至1,500人死亡。经济损失近100亿美元。 1986年至1987年的厄尔尼诺现象导致赤道中东部太平洋表层水温比年平均气温高2左右。与此同时,热带地区的大气环流也出现了相应的异常,热带地区及其他地区的天气出现了异常变化。南美洲秘鲁北部和中部地区暴雨造成灾害;哥伦比亚亚马逊河水位暴涨,造成河岸多处决口;巴西东北部干旱少雨,西部地区炎热;澳大利亚东部和沿海地区降雨量显着减少;中国南部从南亚到北非,该地区降雨少且干旱。 1990年初,又发生了厄尔尼诺前兆现象。今年1月,太平洋中部海域水温较往年偏高。除赤道水面温度较往年升高0.5外,国际日期变更线以西海域水面温度也较往年升高近1;接近海面的温度为28C。暖水层较往年浅约10米;南美洲太平洋沿岸海域水位较平常高出15至30厘米。 1997年至1998年厄尔尼诺现象期间,东太平洋至中太平洋水面温度较常年偏高3至4左右,造成长江流域洪涝、华南地区持续暴雨、大面积暴雨等。东南亚森林火灾。这次厄尔尼诺现象发生在1990-1994年之后。出现频率虽少,但规模较小。同时,厄尔尼诺现象带来的温暖海水影响了鱼类的群体活动,损害了珊瑚礁的生长。